Dr. Anne Laimboeck:治疗情境的理解

2018年9月16日 (周日)

讲者:Dr. Anne Laimboeck

翻译:郑诚

主持人李晓驷:晚上好!大家知道中德班在我们中国心理治疗发展史具有重大意义。中德班有很多良好的传统,其中有一个就是晚间的时候都安排了公开演讲。

今天带来首场讲座的德方教师,是Laimboeck,她是哲学博士,心理学家,奥地利因斯布鲁克市精神分析协会教师,是该协会精神分析救援服务创始人及领导者。她也是德国及国际精神分析协会成员。她最近出了一本书,题目跟我们今天晚上的演讲内容相似的。

《对治疗中情境的理解》。这个相对比较专业的,从情境当中来理解精神分析,通过情境来理解病人,通过情境理解来推动我们的治疗。我相信我们会有很多收获。

今天担任我们这次晚间翻译的是我们安徽省精神卫生中心,合肥第四人民医院,也是安徽医科大学附属心理学院的郑诚,郑诚是我们中德班的翻译之一,也非常优秀,相信大家会对她的翻译满意。

Laimboeck:各位参与者,尤其是我们中德班学员和其他来自社会各界的参与者晚上好。今天晚上我给大家呈现的演讲主题是关于情境的理解这部分。接下来我们会对这个概念进行详细的阐述。

我们从两个部分来解释这个概念。一个是情境,一个是理解。

“情境”一词在戏剧领域十分常见。它指的是“在场景中放置一些东西”,或者英语国家更常这么说:上演一出作品。

作品中的“作”说明制作者在上演戏剧之前心中就已经有了一些雏形,称为“原始剧本”。

制作则是将原始剧本搬上舞台的过程。“理解”的过程则恰好与之相反。它揭露了剧中的原始剧本,使其一目了然。

只要去看戏,便能明显看出剧本与作品之间相隔甚远。但我们运用自身的思考和反省,可以将两者再次结合,往往能让看似耳熟能详的文字以全新的视角呈现出作者的想法。过去曾忽略的细节如今得以显现,甚至整个主题都可能发生天翻地覆的变化。另一方面,剧本也可能会限制作品的变化。

与之相似,“情境理解”也需要同时处理剧本、作品及两者之间的差异。

从精神分析角度看,在分析师、患者身上以及两者之间,都在制造着潜意识的剧本、潜意识的情结和婴儿期的情境。分析师按照潜意识的剧本和被遗忘的情结,在各个作品中不同的表现形式来解释情境。因为制作并不是照本宣科,而是一种创造性的演绎,它和它的诠释是有新意的,却又不会脱离剧本。分析师把自己的见解分享给患者,这样患者就能再次知晓节目单上的内容,从而有选择性地进行删改。

在弗洛伊德提出精神分析理念之前,癔症患者的戏剧天赋虽然众所周知,其作品却并未被视作为一种交流。

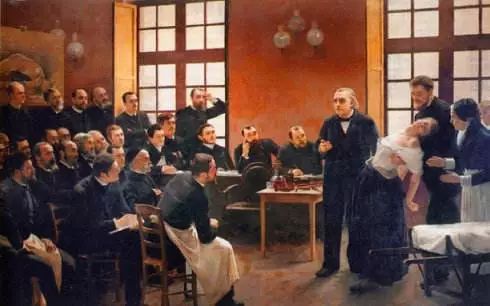

现在我们可以看到一幅画,这幅画上是一个法国的分析师,叫沙尔克,他是法国最早研究癔症的分析师。他在众人面前以一种戏剧性的方式呈现出了癔症患者发作时的状态。后来在弗洛伊德提出了精神分析之后,我们对癔症研究迎来了一个决定性的转折。我们开始去倾听这些患者,而不是仅仅去看他们的这种癔症性的表演。

在弗洛伊德之前很多癔症女性,其实已经沦为了她自身癔症疾病的一种符号,但是在那之后她们就有了诉说的机会。弗洛伊德的倾听其实是受到了这些女性患者自身的引导,她们已经发现倾诉是一种可以让她们表达自己以及疗愈自己的方式。

艾米冯恩有句名言:“闭嘴——什么也别说——别碰我”,因为那时候治疗癔症的时候医生会将手放在患者额头上,告诉她,“当我这样把手放在你额头上的时候,你就会进入那种状态……”,所以艾米冯恩就表示“别碰我!”还有我们熟悉的安娜欧,她将这种“时髦的疗法”称作“谈话疗法”。从那时起,分析师的觉察便集中于谈话之中,在倾诉与倾听之间传递讯息、建立关系。

患者躺在躺椅上、分析师坐在她后面的这种分析的方式和设置更强调的是专注于用言语进行交流。那些视觉的线索,比如说外在的表现、模仿的行为、手势,或者身体的姿态都被有意地减少。这样的话就可以使分析师观察的空间变得更小,更专注。然后半躺的患者也可以降低很多活跃性。

虽然倾诉和倾听可以视作是理解癔症决定性的一个转折,但是它同时又否定了癔症患者的戏剧天赋。这种治疗会将我们的“谈话和倾听”去跟“理解”的过程相连,然后把“呈现和观察”去跟“付诸行动”联系在一起。通过情境理解的方式我们把呈现和观察在倾听的过程当中又重新整合在了一块儿。

通过“情境理解”,呈现和观察在精神分析的过程中重新整合在了一起。戏剧在“情境理解”的背景下不再被贬低为“作秀”,即一种虚构的、除了演戏其他什么都不是的东西,而是成了一种公认的艺术形式,呈现并处理了许多复杂的人性问题,并对其结果进行深度思考。

“情境理解”的概念起源于德国法兰克福的弗洛伊德研究院。

它是在上个世纪70年代由研究院成员阿格兰德和洛伦泽提出的。当时的弗洛伊德研究院一直对精神分析的小组工作很感兴趣。首先是巴林特和福克斯访问了研究院,反过来也借鉴了英国研究院成员的小组经验,而且研究院也引入了巴林特小组。我们可以做出一个合理的猜测,如若情境理解不是自成一派,这种重点考虑情境的趋势肯定会受到小组中心论的青睐。

情境理解它的特别之处就是它跟我们移情、反移情的发现有关。它还跟移情和反移情过程相关联的其他一些内心的觉察也有关系。

移情和反移情的过程其实就是情境理解所强调的那种分析师和患者之间互动的过程。所以我们把这个交互作用、这种互动过程称之为是情境性的交流,其实是在强调它的非语言过程。所以我们强调它是以塑造关系为目的的。这个时候,谈话的艺术性就显得非常地重要,而不是谈话的内容。

所以这种新的观点就认为我们仅仅有行动是不够的,还要有互动,这与以往单纯的观察有所不同。分析师是情境中的参与者,所以不再仅仅认为癔症患者是在将她的潜意识冲突付诸行动,而是在现实情境中不仅看见那位神经症患者,也同时看见他自己。

举个例子来讲,如果沙尔克那时候是可以用情境派的这种方式去思考的话,那么他可能就能观察到他自己的所做所为。在这个情景下,他作为一个很有风度的医生,好像是在他的命令下,这个癔症患者非常心甘情愿地去做一些很怪异的表演。因为这个患者可能已经被这个医生所吸引,才会心甘情愿去跟随他的指令。

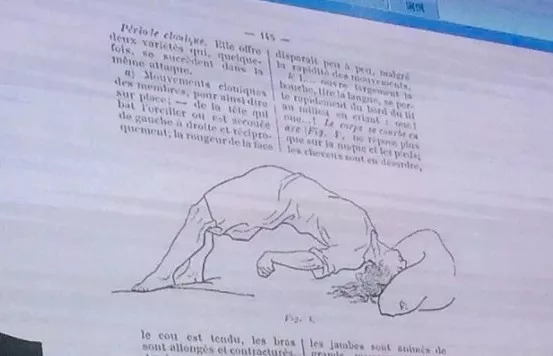

还有一种癔症类型,就像这个图中所呈现出的,患者呈现出一种“后弓”的姿势,整个背部变成像拱门一样的形状,一种反过来的僵着的状态。

根据这个新概念,信息被认为是一大堆的印象,首当其冲便是所谓“低敏感度”的大量信息,而根据节制的概念,这些都是禁忌的或受到限制的。如今“情境理解”让我们可以全面地利用患者的口头语言和感觉表达,对潜意识的过程便有了更深入的了解。

我们从那个患者的“反弓”姿势,以及沙尔克这出戏当中的癔症患者的姿势可以看出,她把自己就这样完全地向后躺过去,就好像完完全全地倚靠在了这个男人的身上,仿佛她把自己交给了这个男人,甚至是臣服于他。

戏剧这一隐喻源自“情境”的概念,让人觉得患者在分析性舞台上像个导演,在所有条件可任他支配的情况下,制作了他的潜意识情结。分析师也参演其中一个角色,就像舞台上的演员一样。这个范围内包含了所有的感觉元素,分析师和患者的一言一行都具有象征意义。

洛伦泽修正了精神分析中象征这个概念,使我们不再将视觉表达及其他表达看做低级符号,排除在言语范围之外,而是视之为更高级的象征层面的作品。

言语和非言语表达可以传达和塑造事物的复杂状态,好比在戏剧里,也是通过文字、姿态和交流将主题建立起来。

由于精神分析的戏剧并不是在舞台上表演,而是发生在医生的诊室里,有着咨访关系的框架,以疗愈为目的,所以潜意识的情结需要切合意识层面的情境,不能偏离轨道。

这就要看大家的情境能力如何,如果情境能力不错,就像是拥有了一种转变的能力(这种能力在所有关系中都会存在),它会让意识层面的关系不至于受损或被毁,而是加入了个人风格。阿格兰德认为人类的这种塑造人际关系的能力属于自我的情境功能。

现实的关系是“由患者的情境功能所塑造的,它将一个婴儿期的潜意识冲突集合引入了当下,带到分析师的面前。它不仅仅是一种重复,而像是在创造的过程中产生了一些新的东西,并通过修正稳定的婴儿期冲突形态的格式塔(完形)而最终成型”。

我想起了之前对原始剧本与舞台作品之间辩证关系的那些思考。或许可以解释通过潜意识的情结如何塑造情境,这个案例摘自一个精神分析治疗初始阶段的开头。由于此时尚未开始任何对话,所以开场阶段特别适合呈现患者在情境上的运作。这个情境中非语言的创作是显而易见的:

我最早是接到了一个电话,电话那头是一个很沧桑的女性的声音,她告诉我她有些问题。她的医生把她转介给了我。但是在她说话的过程当中,好像有些什么东西让我没有像往常询问其他的来访者一样,去询问她具体的信息。当时我对于她询问当中的一些忽视导致了后面的这些场景。

她来的那天,我在候诊室里面看到了一个满脸痛苦的女性,大概50岁左右。她的腿上缠着绷带,好像是只能单腿走路。我就立刻想到对于这个患者来说,她要爬三层楼上来到我的这个诊室一定是很不容易的。

那个地方其实有一个电梯,但是需要专门的钥匙才能开这个电梯,如果我要是早知道她腿瘸了这个情况的话,那么我一定会提前带着钥匙到那个电梯口等着她,这样她就可以免去爬楼之苦。

但是因为她的表情带着怨气,所以一方面我对她有内疚,另一方面又对她有反感。我的内疚就迫使我跟她表示道歉,说自己很惊讶怎么会有这样的问题,如果我要是早知道她腿脚不方便的话,我一定会在电梯那儿等着她。可是她却告诉我说“不需要,我很好”。然后自己拄着拐杖,拖着她的腿走进了咨询室,坐在我面前。

那个时候我面对的就是这样一位患者,她是来寻求帮助的,但是她又告诉我说她不需要帮助。所以她显然是很受伤害,或者受过伤害,但是她却好像希望独自去面对这一切。她讲到她工作当中的经历,她是被从一个地方调到另外一个地方,好像带有一点降职、降级的意味。她原先的那个职位由她的领导的老婆所替代了。

在第一次的咨询评估当中,我们就发现她在潜意识当中有和母亲之间的,很明显俄狄浦斯期的冲突。她很伤心的是她妈妈没有帮她做好准备,没有把她的腿脚给安顿好,或者有轮椅之类的装备。如果她妈妈帮她做好准备,她上楼就不会这么地困难了。现在她就不得不依靠拐杖艰难地去爬楼。

电梯对她来讲又有了一种新的寓意,就好像是一种可以直上直下、不费力的捷径。她在第一次咨询的时候这样告诉我说,“其实你只要当上老板太太,一切就可以搞定了”。但其实这条路又被封上了,她不可能那么做,就像是这个电梯已经被封住了,没有对她开放。所以她产生了酸葡萄效应的那种感受,她甚至都不想听到有这种捷径,所以拒绝使用电梯这种捷径。

分析师的这种内疚其实镜映了她妈妈的内疚,分析师自己也没有从患者的角度去考虑、去帮助她做好准备,而是只是建议她乘坐电梯而已。所以很明显的是,在这一次的会谈当中,外部的情境和分析师都被拿去掩饰这个潜意识的冲突,而且在掩饰的过程中还没有破坏咨询的意识层面的情境。

我们在日常生活当中的接触,往往是要忽略潜意识的情境的,这样的话我们的交流会更加顺畅。但是精神分析往往是反其道而行之,就是要去探索你的潜意识情境。所以分析师不会去限制你,而是尽量要让你潜意识得到最全方位的呈现。

这时候分析师就会尽可能的为你提供一个更大的舞台,而且为了使得这些演员能够在舞台上得到最好的发挥,分析师还必须保持中立。相当于他位居幕后,让患者没有必要受到分析师的限制去自由发挥,自由地展现他的创造性。

在此之外,分析师也很愿意去观察这些场景,并且不断地在观察的过程中跟上这些患者,因为患者在制作这出戏剧。他一边用耳朵听着这个患者在说什么,一方面眼睛还能看到剧本当中写的是什么。而且有的时候为了获得一些必要的角度,他还得暂时退居幕后,从一个倾听者或者一个解释者的角色变成一个旁观者。他不仅希望能够增强意识层面的咨访关系,同时还很乐于去接受一些意料之外的状况。

从哲学的角度上看,其实我们的分析师已经做好了接受负面体验的准备。因为他自己原先的那些偏见、经历或者学识,都有可能在这个过程当中被质疑。

如果说沙尔克能够站在这个角度去看问题,并且能够乐于接受意料之外的一些事情发生的话,他就能同时看到患者,也看到他自己。他就会意识到除了那些科学的解释之外,还有别的问题存在于这个场当中。还有可能会想到“马戏表演”的那个标题,因为那出戏就像是在表演马戏一样。

在阐述、诠释的过程中就会出现负性的体验,所以要求我们的分析师有足够自由的内心,能够去玩转他的所见所闻,并且把它用全新的方式来进行整合。就像这幅画面上一样,我们意识层面的情形或者我们原先的格式塔、完形,都是随着含义之间的那些差异和变化而皲裂了,分崩离析了。

这些差异和变化包括一些矛盾的行为,或者是一些让人不解的行为等等,这些支离破碎的片断、这些情境都成了我们诠释性理解的很好的材料。我们可以从各种角度,各种新的方式去运用这些信息,这些材料,它们已经不再是原先那个特定的意思了。

我们可以用比喻的方式去想一下,有些东西经过回收,然后再利用。所以破碎的这些材料都是可以通过全新的方式去拼凑出来。就好像是在做拼图一样把它拼起来。

这些材料能不能拼出来一个新的情境或者是新的完形,要看他拼出来这个新的完形之后能不能去解释原先的那些含义之间的差异。在新的情境当中,原先那些困惑是理应消失的,没有的。这个扭曲和创造完形的过程,其实正是理解了这个过程。

人和人的关系,尤其是在治疗的关系当中,从来就没有那种完全和谐、毫无分歧的情况发生。因为它总是存在着意识和潜意识之间的冲突,我们有各种矛盾和恐惧,自我的情境功能也有可能会不堪重负。

如果出现了精神分析师不能够理解的情况的话,就会使得分析师产生那种愤怒的感觉或者是恐惧的感觉,就会推动他去寻找解决方案。分析师这种内在的这个思维框架虽然看起来比较麻烦,但是它也是去创造性解释的先决条件。

所以一方面这种扰动,也就是让咨询师感到恐慌的这个情境,会促使他去寻找解释,但另一方面咨询师的那些内在框架,又可以确保咨询师不会作出一些草率的解释。

一方面是渴望寻找一个解决方案,另一方面那些破碎的片断又拒绝被拼凑成为一个新的格式塔。所以这两者之间的张力就成了孕育我们全新的、创造性的解释的一片沃土。

这是我们精神分析的必经之路,它具有一种存在主义的意味,就说这个建构的过程很有可能会失败。对于分析师的这个创造性的工作来说,咨访之间潜意识的相互作用是我们取之不尽用之不竭的资源。

从情境理解的角度上来看,解释它本身不仅仅是针对我们的潜意识的戏剧去如何解释,患者的行为怎么解释,患者的信息怎么去解释。而且本身也是戏剧框架当中的另一种行为。所以这种情境性的观点会使得分析师的他的知识,他的学识,他的中立性都失去了意义。因为无论他怎么去觉察,怎么去解释都属于这个潜意识戏剧的一部分。所以这就使得他的这种解释成为一个暂时的含义不明的行为。

意识到这点之后,分析师仍然没有放弃去对患者的动机作出一个适当的总结和解释,因为他追求更进一步的理解,也充分地意识到这种理解是相对的。在理解和行为之间是一种辩证的关系。

下面我会用一个案例来说明情境理解。

这个场景是发生在这位患者做精神分析治疗第三年,她每周接受四次的分析。她是因为自杀倾向来寻求治疗的,在我们接下来的场景当中,其实她的自杀倾向已经转变成一种长期的不快乐的、丧失生活兴趣的状态。自杀本身对于她来讲已经不再是一个问题了,与此同时她还患有20年之久的暴食症。

这位患者其实很有成就,她不仅对她家人很负责任,对她身边或者工作当中的其他人也非常地负责任。从青春期开始她的暴食症一直在折磨着她。但现在暴食症基本上维持可控。

她在童年的时期曾经被家人赋予很高的期待,强迫性地要求她去追求一种功能上的健康,不允许她有虚弱的状态。因为她的母亲是有洁癖的,洁癖是一种强迫性的神经症。所以患者她总是顶着家里面人对她的重重的失望,或者说对她的阻碍。但是她仍然很好地完成了她这个角色和应当发挥的作用,并且效率还非常高。

那次会谈我们的主题仍然是要应对她对生活缺乏兴趣的那种状态。那天她很少说话,声音也非常地单调乏味。这时候我认为咨询师倒是挺有想法的,我就说“你其实是一位斗士,一个抗争者。好像你在抗议家里人告诉你必须要有成就,或者你必须要把生活想得非常地美好,你做人做事必须要积极,很热情”。然后我忽然间意识到,她母亲的症状也可以被视作是一种变相的抗议,就是洁癖的那些症状好像也是在抗议。

这种情况下妈妈就好像成了她的一个榜样似的。这个时候我们就安静了一下,在安静这一瞬间,我忽然间意识到我好像比她还要活跃。注意到这个不同寻常的信号之后,然后我就告诉她其实我今天好像总想要推着你往前走,推你一把。但她在听到我叙述这些之后,反倒非常地镇静。在她倾听的时候好像带着一些挺感兴趣的,带着一些好奇,一些费解,一些困惑,还有一些窃喜。可能她也觉得这个蛮好玩的。

后一次会谈的时候她行为举止就像是一个孩子一样,用一种婴儿、胎儿似的姿态蜷在沙发上面,而且很少说话。即使说了声音也是软软的,有气无力的。像是生了病的一个小孩子的样子,只想要得到妈妈的安慰和倾听。

这个时候我就觉得越来越困,这在我以往面对她的时候是不常见的。到快到结束的时候,我好像突然间就清醒过来。然后我就想象了一下,这像是一个高需求的宝宝躺在躺椅上,而我就像是妈妈一样坐在她的身后,几乎要睡着了,而且心不在焉。

这个场景让我想起了我童年的时候的一个经历。当时我也是在生病,躺在床上,非常地虚弱。我的爸爸就坐在边上念书给我听。但是却时不时地打瞌睡。我就看出来,现在这个患者,这个病恹恹的小孩儿,跟上一次她那种抗争者、反抗者的形象有了鲜明的对比。我就告诉她说,“你今天这个样子,我完全想象不出来是一个会反抗的人”。在会谈结束之前她却告诉我,关于上次会谈的内容她全忘了。

在那一周的最后一次会谈的时候,患者告诉我这个周末她将要一个人度过,肯定会很空虚,很无聊。她会想着要吃东西,然后要吐出来。但这些已经不再能让她兴奋了,而且她也很担心自己会吐不干净。所以她很生气自己忘掉了我说她抗议的那一次会谈的内容。而且她说“我要鼓足勇气”。

我当时没有告诉她我脑海当中的想法,就是“其实你吐掉,或者忘掉了你的事情,你才会感到空虚呀”。但是我听到她说“我要鼓足勇气”这句话的时候,我觉得有点生气。因为她好像听起来是要鼓足勇气去避免发生什么,不要发生什么似的。然后她告诉我,说她今天满脑子都是负面的想法。

我就问她那是什么想法呢?她说是怨气,是不高兴。治疗根本没有用,什么都没有变,什么意义都没有。我说我明白了,你就是在暗地里面要抗议这个没有用的这个治疗,抗议你不得不来到这儿,而且还得花钱,还得付钱(因为帐单就放在桌子上),而且花了钱还得不到任何你想要的东西。

这个时候就开始去谈到了她对生活的感觉。我也不知道她会为什么这么去谈,她说其他人好像都能够看到生活的意义,都能活得有声有色,但是她好像不行。就是连我这个咨询师都找到了人生的意义。然后我就说,“我找到了意义,而你没有”。

她就说是的,自己可能没有办法去接受这种疗法,她觉得她什么都做不好。然后我就说刚才我有东西,而你没有,这是不是说明一个问题,就是你觉得我好像什么都没有给你,也没有跟你分享,所以你才感觉不到任何生命的意义,而且这么空虚。

这个时候我想到的是那个强迫性的保守的妈妈。然后我又想到了一个相反的画面,其实那个自私的保守的妈妈,也就是我。周二的时候我就试图要把某些想法强加到这个患者身上,我还意识到不仅仅是那一次,很多次我都好像要把一些内容强行地喂给她,塞给她。所以我经常会通过这种试图去建立连接,去发掘一些新的内容或者把某些内容转变为某种关系,通过这种做法来把一些无意义的东西变得有意义起来。我是乐此不疲地去做这些事情,而且总是能找到办法这么做。

然后我就笑了起来,为我自己这种想法感到非常地惊讶。我说“是的,好像我一直在用什么东西把你塞满”。然后她就说了,“而且你塞给我了,我还什么都留不住,到最后还是一场空”。患者这么说的时候一半像是在抱怨自己,怨天尤人,另一半其实是一种质问,一种质询。所以当会谈结束的时候,她是微笑着向我道别的。

在这个过程当中,分析师和患者之间的关系其实是在演绎暴食症的过程。

这是一个事实,但是我们不禁想去问了,她的目的何在呢?在我那梦境一样的回忆中,我的父亲不再继续念书打瞌睡了,就好像给这个过程造成了一种中断。所以我觉得这个过程可能是在肛欲期所遇到的问题。肛欲期要处理的一方面是感受和价值,会有意义感和价值感。那么另一方面对抗的是废话,就是像粪便一样的东西,还有一些无价值,无意义的东西。

妈妈显然喂给孩子的是那些有意义和有价值的东西,但是这些孩子根本不在意。所以妈妈喂进去的那些东西又有了新的作用,就是用这些看似有价值的东西去堵住她的嘴。

关于情境理解的过程,我们能够看到分析师是从情境当中的演员开始转变成旁观者。所以他也在这出戏中能够看到他自己,甚至为他自己所出演的角色感到很惊讶。作为分析师他必须接受这样一个现实,当他把自己的觉察告诉患者的时候,对患者来说也是一种鼓舞。

在结束本次演讲之前,我想强调一下我所定义的这种情境理解它的两种作用,两种影响。本来应该对这两种影响详细地阐述,但是因为时间的缘故,我们只能点到为止。

首先从临床的角度来看,情境理解不仅仅可以适用于神经症类的患者,对于某些重性精神障碍早期的患者也是同样适用的。因为除了倾听之外,观察在这个情境理解当中起到非常重要的作用。所以它在精神分析中注定是对患者起作用的。

在以下的几个概念——程序化的潜意识,或者贝塔元素,或者前语言期的记忆或者闪回这些领域——运作的重点都是不在于话语,而是在情境,情境比话语更加重要。因为这些患者不会用语言来表达他们的问题,所以如果精神分析疗法只是去注重倾诉和倾听的话,就会把这一类不怎么说话的患者视作是不适合做精神分析治疗的一类人。

如果我们把视野扩展到了整个的情境去观察,包括他整个身体去对话,那么这些现象就会被视作是一种有用的信息,而且可以被翻译成文字,整合成他的个人史。

第二点是从方法论的角度。情境理解它最开始是从碎片化的情境表层开始的,它把这些碎片化的表层去打散,然后去重构。然后另外一个更加协调一致的情境就开始出现了,原先那些看似怪异的举动也会有一些合理的解释。这个派别的分析师不会受制于潜意识的概念或者是潜意识一些临床的推论。对这种情境围绕着意识、潜意识和不同形式的潜意识的关系。

我想到这里就结束了,后面那部分就不讲了,因为前面的内容实在是非常地充实了。而且我们所讲的这些内容里面有很多它不是具像化的,甚至具有一些哲学性的观点在里面。可能我们不太容易去理解它。接下来我希望大家不只是去倾听,还要去以一种比较活跃的方式参与进来去进行讨论。

问答部分

【李晓驷:今天晚上这个非常重要的讲座,是关于情境理解。我相信我家听了这个讲座以后会对我们的临床的理论,以及我们怎么用这些理论来指导每一次实践,都有一个初步的想法。至少在这节课里面都包括了。我想大家一定还有很多的问题,跟老师来进行一个充分的交流。接下来是我们讨论的时间,各位有什么问题,有什么想法?】

问题1:老师好,我刚才听到您在解释的过程中,有很多的自我暴露,你自己的很多的联想和建议会反馈给来访者。你刚才说有一些原始的剧本,会有一个新的呈现,我之前以为在咨访关系里面会有一些强制性的重复,好像你的重复和你原始的剧本一样,但是现在好像这个重复方面是原始的剧本加上新的那些呈现。有一些混淆。

答:我再用刚才的那个例子来向你解释一下,原始剧本到底是怎么样在治疗当中变成一个情境性的理解的。

原始剧本就是患暴食症的那个女孩儿,她跟她的妈妈之间的一些冲突。在她小的时候,她的妈妈一直要求她成为一个完美的,或者是学习好的这么一个人。然后不断地塞给她一些理念,这种生活才是有意义的,你必须要热情和积极。她后来就呈现出,因为她不想接受这些妈妈强行塞进来的东西。所以她发展出来的症状就是暴食症,那么这一幕是她的原始剧本。

然后她就把这个剧本放在我们的治疗当中上演,她就好像一直在就说自己生活当中发生了什么不愉快的事情,生活没有意义。这个时候我就开始不断地告诉她说,“不,你的生活是有意义的,你这么做其实是可以的”。就好像也在去做妈妈的这个角色,不断地去把那些东西塞给她。但是这时我还没有意识到,就是这个时候上演了她的原始的剧本。

后来突然之间我好像往后站了一步,然后开始观察到我们之间的戏剧,就我们之间这个情形。我开始意识到我们俩之间不就像她妈妈跟她一样吗。我好像在用非常有意义的东西强行地塞给她,而她通过什么方式来反抗和抗议呢?就是她告诉我她忘了,上次那个关于抗议的那些所谓的解释她全忘了。所以这个过程正好也是一个暴食症的过程。我塞给她,她吐掉的这个过程。

在我退后一步观察到的整个过程之后,我才真正进入到理解了情境的这么过程。另一方面其实我在不断地塞给她东西的时候,也是在让她不断地去抗议,其实这个目的是让她不断地在抗议。正因为我们总是告诉她你这个是有意义的,塞给她东西吃,所以她才必须把它吐出来,不断地去抗议。所以这个过程其实也在保持她这个抗议的,就维持她抗议的行为。

这是一个很长的一个过程,需要很长的一段时间才能够达到这种情境理解的目的。我们可能在一次的治疗当中观察到他的某些行为,然后意识到他的某些疏忽,并且给出一个好的解释。但是只有在这种长程的过程当中,我们才能够意识到她某些情境上的体现跟呈现。

对于这个患者来讲,在四年的分析之后,她停止了暴食的症状,就是不断地吃然后吐这个过程。她改变了她的职业,原先她的职业是一个照顾别人的那种职业,她现在变成了一个作家,写一些诗。我们知道这个职业并不会让你很挣钱,然后耗费了很多时间。但这确实是她想做的一件事情,而且对她来讲是有意义的。

问题2:老师好,听下来的话,情境性理解就好像跟我们传统上的移情比较接近和相似。我想就是确认一下,是不是它其实不同的地方在于说,对非语言信息的一个关注?如果是的话,那可以告诉我们说可能都有哪些非语言信息去关注,然后怎么去关注会比较有帮助?

答:我觉得你前面说的是很正确的,就是移情和反移情是情境理解当中非常重要的一个部分。第二个方面我要回答你关于这个低敏感度信息是什么意思,就是指所有的信息。包括不仅是你看到的,你闻到、嗅到或者听到的所有的这些部分,还包括你观察到这个来访者像一个婴儿一样蜷缩在这个躺椅上,这些信息全部都是我们可以拿来去利用的。

问题3:老师,我可不可以这么理解情境的理解,就是对此时此地,这个场景的现象学的理解?这两个是不是可以划等号?

答:我觉得你说得是对的,因为我们总是在对于现在,此时此刻进行关注,哪怕是以前发生的事情也是在此刻的呈现最为重要。而且还要补充一点,我们有的时候其实可能不太情愿成为戏剧当中的某一个角色。我们自己也觉得挺无辜的,我作为分析师本人,当然是不愿意成为那个强行塞东西给她的妈妈。但是我们需要愿意把自己放在这个角色上面,然后去呈现出来她跟妈妈之间的这种互动的一个关系。所以我们需要秉持着这种意愿,就是愿意牺牲自己进入到那个角色当中,从而呈现出想要呈现的冲突。而且对于改变来说是非常有必要的。

所以在这个过程当中,我们以往所强调那些分析师的中立性,你需要去真诚地对待她,无条件地接受她这些,好像在情境理解当中都成了一种终结。因为你不得不去扮演一个像是跟她有冲突的角色。可能是你不情愿的,但是你只有通过这种扮演,然后在舞台上上演戏剧,才能够从情境理解的角度帮助到她。

问题4:我接触过太多来访者的案例都会有情境理解的一些需要。就是跟来访者通过一段时间的治疗之后,我有时候会有一些这样关,于她重现她往常经历的,然后我们被卷入的一些场景的一个理解吧,其实是一些关系的重现。

我说的是,有这样的理解之后,如何在临床工作中更好地跟她沟通呢?因为这个工作我觉得其实是很微妙的,如果我们这个工作做得好的话可能对于接下来的治疗工作来说都很有意义。能够领悟到和能够去把它运用在临床工作中又是另外一码事情。

能不能给我们一些建议,或者是比如说像您刚才提的那个案例,那个暴食症把咨询师后来移情到她的妈妈,接下来您如何在自己的临床工作中给她一些帮助或者是反馈呢?

答:首先你前面说的那个部分非常的正确,就是无论是短程治疗,还是长程治疗里面,都存在着情境理解的可能性和机会。但是其实我们不管是在什么样的治疗当中,当你遇到跟情境理解相关性的事情的时候,你理解了她,但是你不是直接地去向她解释出来事情是这个样子的。

而是通过你个人的精神分析师的框架来呈现给她。我不知道你在针对你的患者工作的时候,是运用的何种精神分析师的框架。所以拿我自己的那个第一个案例来举例子。

那是初始阶段的第一次的访谈,其实很少有对话的呈现。当我看到来访者来了之后似乎是很拒绝我的帮助。“我不要你来帮助我”,但是她仍然来了。所以其实她是很需要别人的帮助的,这么一个很矛盾的情景。按照当时这个分析师的框架来说,她是退后一步,几乎是做得越少越好。就是不是在那个时候急于去向她解释你这是怎么样怎么样,反而是退后一步,尝试着给这个来访者更多的空间,让她去呈现出更多的问题。

问题5:老师刚才也提到很多口欲期的现象,肛欲期的现象,我想能不能就这个口欲期和肛欲期还有俄狄浦斯跟情境理解相关的特点给我们讲一下。

答:在情境理解当中你要忘掉所有这些关于什么什么期的理论。

问题6:老师好,情境理解对我来讲是很新的。我自己是用“活现”这个词来帮我理解情境理解的。我最开始是倾向于把情境理解,理解为对“活现”的一些反思和领悟。这是我最开始老师呈现了两个例子以后,我试图这样帮助我自己。但是老师刚才说在情境理解的时候治疗师是需要放弃自己一些框架,要配合来访者的。这时候我有点晕菜,因为活现本身就是一个现场的,治疗师必须卷入的一个东西,那这部分我还是想请老师把这两个有没有一个活现和情境理解之间有没有一些相关性什么的,给我解释一下。

答:其实你说得很对,我们用活现来理解情境理解这个概念是挺好的。但是它漏掉了关于理解的这个部分。也就是说我们经常是在情境理解当中试着用活现这个过程来帮助我们去理解。所以它好像又比活现多了一点东西。

问题7:我理解这个话题是说,咨询师是怎么样就这个来访者的某一个主题,潜意识的编码,怎样把它解码和提取的一个过程。但是在这个过程中您刚刚的意思是去投入潜意识和来访者一起,卷入之后然后再撤退,然后去理解这个当中的意思是吧?

我的问题可能是个技术性的,就是比方说有的时候我们是用我们的意识和对方的潜意识工作对吧?那么这个时候我们还可以觉察。再假如说发生一些我们的潜意识不停地和来访者的潜意识共同工作的时候,我们可能也陷入这个当中要怎么去处理的问题。我有一个具体的个案,因为我前两天刚好跟一个来访者做工作的时候,她说了一些东西,然后我就感觉好像很能理解她。然后忽然我忘记了,我已经忘记了刚才我是怎么理解的。我就在想是不是有可能和这个主题类似,我大概某种程度上和她共享了那个情境性的理解,但是我对这个问题提取,这个困难会不会在临床上会有,或者您一般遇到是怎么解决它?

答:所以你那个时候其实是有一点震惊于自己怎么突然间就忘了。正是这个时候,使得你需要往后退一步来看一看,寻找一下你遗忘的原因是什么。所以这只是一个开始,就是通过来寻找遗忘的原因,然后慢慢地进入到你的情境理解当中去。

问题8:老师您好,在座的各位老师好。我是心理咨询方面的兴趣爱好者,我可能提的问题很肤浅,请老师不要见怪。我刚才听老师讲的暴食症患者的案例很感兴趣,听下来我感觉就是一个人对环境和社会的反应,而不是跟她那个关系最亲的人之间的互动模式的一种衍生。我的问题就是在四年的治疗过程中,她的母亲或者家庭其他成员有没有参与到一起治疗?

答:这四年当中她的家人没有直接地参与进来,因为这个患者已经40岁了,她家里人没有必要去参与进来。

问:也就是完全靠她自己去做自我调整达到一个平衡状态?

答:是的,她有这个能力去呈现出她内心的那个剧本,去把它表明出来,表现出来。我也很愿意在这个剧本当中扮演一个角色,并且退后一步去看到这个剧本。

【李晓驷:好,我们今天晚上这个主题,治疗情境,我想我们大家都能感受到,这个新的话题对我们的临床工作作用有多大,它的价值有多大。对于这个主题我们所有的都要用在临床上面,我相信我们今天在座的人都会有收获。

我提议大家再次以热烈的掌声感谢我们的老师。今天到场的同学听得也非常地活跃,而且提的问题也都非常地专业。这个地方我感到非常地欣慰。我们中德班的水平就是不一般呀。我们今天的会议结束了,各位,晚安。】

www.psychspace.com心理学空间网