图式心理疗法的新观察

高磊 陈宗涛

医学与哲学 2020,41(10),30-33

摘 要:

从图式心理疗法发展历程的角度探讨其起源与发展,对图式概念的提出以及早期适应不良图式和应对方式进行梳理,凸显了图式疗法的优势与传统逻辑。深入探讨简化的图式疗法——模式模型,突出模式模型是一个或多个激活的图式与相关应对方式的组合。强调模式模型的治疗机制包括了儿童模式、内在批评模式、适应不良的应对模式和健康成人模式四种模式,它们之间互相联系、互相影响。通过对现有案例及学术研究成果的梳理,证明模式模型治疗对各种精神障碍的有效性,且在国内的心理学治疗方面有较好的应用前景,应得到更多的重视、推广和应用。

关键词:图式心理疗法;模式模型;认知行为疗法;

1 图式的概念

亚隆·贝克(Aaron Beck)在1967年发表的《抑郁症的认知治疗》中首次将图式的概念引入到认知治疗中,他用这个词来指一组消极的信念,且这种理解一直延续至今。由于传统认知行为疗法的局限性,杰弗里·杨(Jeffrey Young)补充了对图式的理解,并创立了图式疗法(schema therapy)。图式疗法是基于Beck的“认知重构”模型,结合精神分析理论、依恋理论、情绪聚焦疗法、格式塔理论、相互作用分析和心理剧的整合治疗模型[1]3-40。

2 早期适应不良图式和应对方式

图式疗法基本理论模型认为来访者的心理问题是有复杂的“性格基础”,所以图式疗法更强调识别和治疗这些起源[2]。图式模型提出每个孩子都有核心情感需求。结合孩子的早期经历和气质,可能会导致个体的情感需求得不到满足。如果孩子的核心情感需求没有得到满足,个体就可能发展一个早期适应不良图式。早期适应不良图式代表了一个人对自己及其与其他重要人的关系基本的、无条件的假设。Young把18种图式分为五大类:第一类是分离和拒绝,第二类是缺乏自主性和能力,第三类是限制不足,第四类是他人指向,第五类是过于警惕或压抑[3]。最新的研究如表1所示,四种分类在概念和经验上更符合图式治疗模型[4]。

表1 图式的类别

早期适应不良图式对儿童来说是一个威胁,儿童就通过适应良好的和适应不良的行为来应对(应对方式)。但是适应不良的应对方式会导致并维持成年后的精神机能障碍[5,6]。应对方式根据维度的不同分成了三种:顺应屈从(投降)、分离保护(冻结/被动回避)和过度补偿(战斗)。在早期的图式理论里,应对方式并不包括其中[7]。

3 图式疗法的发展———模式模型

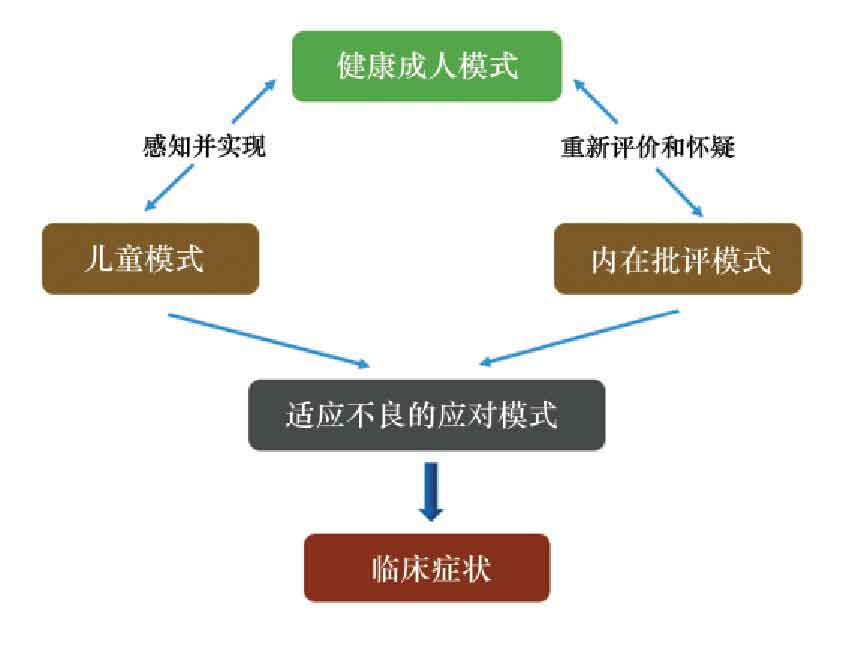

作为最常见的人格障碍———边缘型人格障碍,当Young处理此类来访者时,来访者在不同的图式、图式应对方式和情绪状态之间“切换”,他发现图式模型过于复杂,18种图式加上3种应对方式组合太多,这导致他发展出了模式模型[8]。模式模型(mode model)是一个或多个激活的图式与相关应对方式的组合。模式可以分为四大类:适应不良的应对模式、内在批评模式、儿童模式和健康成人模式。它们的关系见图1。

图1 四种模式关系

3.1 适应不良的应对模式

适应不良的应对模式表现为儿童与内在批评模式的互动所产生的行为,包括自动思维和社会情绪,把应对方式纳入到了模式结构中。见表2。

表2:适应不良的应对模式

顺应屈从:消极的、寻求赞许的行为,容忍虐待和/或恶劣的待遇;不向他人表达健康的需要或愿望。

分离保护:切断需求和感情:在情感上与人分离,拒绝他们的帮助。

过度补偿:感觉和行为上表现的夸大、咄咄逼人、主导、竞争、傲慢和过度控制。

3.2 内在批评模式

内在批评模式,以前称之为父母模式,保留儿童自幼听到的重要其他人表达的内化核心信息、信念和判断。模式治疗关注的是内在功能失调的信念,而不是关于真实父母的记忆。所以模式治疗用内在批评模式取代父母模式,并且术语“内在批评”也广泛地用于其他理论的研究[9]。见表3。

表3 内在批评模式

惩罚的内在批评:

通常是重要他人批评和惩罚自己的内在声音。因为个体的环境没有让他表达或表现出正常的需求,所以会对自己生气,并觉得自己应该受到惩罚。这种模式的基调是严酷、批判和无情的。症状包括自我憎恨、自我批评.自我否定、自残、自杀意念和其他自我毁灭行为。这种模式也可以表现为针对他人。

苛刻的内在批评

不断推动并对孩子(或其他人)施加压力,以达到过高的标准。它觉得“正确”的方式是完美或达到很高的水平,保持一切有序,争取高地位或高效率,避免浪费时间。

3.3 儿童模式

如果无法满足依恋或自信的需要,表达基本的情绪。因此,它具有信号的特征。快乐儿童模式代表着全部的需求得到了充分满足。当图式被激活,个人像进入时光机器回到了童年的类似场景。成人再次变成儿童,这种状态称之为儿童模式。见表4。

表4 儿童模式

脆弱的儿章 通常感到空虛、孤独,社交被排斥,不可爱并且重要的情感需求没有得到满足。

愤怒的儿童 通常感到愤怒、沮丧、不耐烦,因为核心情感(或身体)需求没有得到满足。愤怒儿童模式可能会掩盖脆弱儿童模式

暴怒的儿童 当当自信或自主权受到威胁时,导致失控的强烈的愤怒情绪,去伤害或损害人或物。

冲动的儿童 通常难以推迟满足的需要,不能容忍限制,以自私或不受控制的方式冲动行事,不考虑对自己或他人的可能后果

无纪律的儿童 不能强迫自己完成日常或无聊的任务,很容易受挫而放弃。

快乐的儿童 因为核心情感需求得到了很好的满足,通常感到平静、被爱、安全、有能力。

3.4 健康成人模式

一种执行功能,用于整合其他模式并以基于需求、价值观、灵活弹性的功能性应对行为。最新的研究补充了这一定义,健康成人模式可以被认为是一种由当时当下的意识构成的状态;一种自发的、对适应不良的应对行为的中断;一种情绪上的分离性的重新评估;至少支持自我指导,以诱导和维持功能性应对[10]。见表5。

表5 健康成人模式

健康成人

履行适当的成人功能.如丁作、养育子女 承担壳任和承诺,并能以功能性方式享受快乐

4 模式治疗的机制

模式被描述为强烈的主导情绪状态,与基于一组特定需求的思维、感觉和行为模式联系在一起。模式通常由外部刺激或内部状态激活,包括适应和不适应反应[1]1。每一类模式都与特定的失调情绪和失调策略有关。

第一类包含功能失调的应对模式,如过度补偿、回避或屈从。应对模式是一种有问题的调节策略,它产生短暂的缓解,但最终保持失调的情绪状态,类似于精神分析所称的防御机制。第二类模式是功能失调的内在批评模式,它产生最严重的失调情绪(如导致过度内疚)。第三类儿童模式的特点是特定的失调情绪,如愤怒、羞耻、悲伤等。在这种模式下,有两种失调的机制:防御效应(如在表达愤怒时感到羞愧);持续性焦虑(与温柔的依恋感相联系的焦虑)。第三类健康成年人模式,可以看作是自我安慰和基于接受的调节策略的集合,这些策略可以调节情绪并产生快乐的儿童心理状态[11]。

适应不良的应对模式通常是治疗的首要目标。起初应该减少它们,这样患者就可以很容易地用更健康的策略来取代它们。同时,功能失调的内在批评模式应该被制止,一旦停止,它们诱导情绪失调的能力就会停止。按照这两个步骤,治疗师可以在儿童模式下工作。当患者进入儿童模式时,治疗师必须支持和安慰他们,让患者在治疗关系中体验到一种安全的依恋,从而满足核心的情感需求,他们就可以创造和加强健康的成人模式。

5 模式治疗的治疗效果和应用范围

在循证心理治疗中,作为评估疗法的金标准是随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)设计。迄今为止,所有成功的图式治疗RCT都使用了模式模型[12]。模式模型不仅适合成年人,在青少年和老年人中也得到了验证[13,14]。

5.1 人格障碍

模式疗法是患有人格障碍的人的关键循证治疗方法之一。对于不同的人格障碍,发现了各自独特的模式模型,这表明了模式模型的良好构造有效性[15]。国际疾病分类第11版(international classification of diseases,11th revision,ICD-11)和精神障碍诊断与统计手册第五版(diagnostic and statistical manual of mental disorders,5th edition,DSM-5)中的人格障碍维度框架在很大程度上也和模式模型兼容,可以将人格功能的水平概念化为健康的成人模式(如身份意识、自我价值、情绪调节、亲密感和满足感)[16]。

Taylor等[17]回顾了1990年~2016年的文献,证明模式疗法在改善人格障碍症状方面取得了初步的显著成果。Peled等[18]研究了回避型人格障碍(avoidance personality disorder,APD)的图式治疗过程。首先分离保护模式是出现最多、最强烈和最不稳定的模式;其次是脆弱的儿童模式和内在批评模式;最后是过度补偿、屈从和健康成人模式,但健康成人模式比其他所有模式都更稳定。Bach等[19]研究了边缘型人格障碍(borderline personality disorder,BPD)患者、其他人格障碍患者和健康对照的区别,结果发现愤怒的儿童、冲动的儿童和(低)快乐的儿童的模式将BPD患者与其他人格障碍患者区分开。同样,脆弱儿童、愤怒儿童和(低)快乐儿童的模式,将BPD患者与健康对照区分开来。这些模式可能是BPD概念化和治疗中的重要焦点。Tan等[20]从BPD患者的角度研究了图式疗法,分别对治疗的收获、对比其他疗法、患者之间的小组经验和动态、治疗的结构形式和治疗关系五个方面进行了分析,结果支持了以往的定量研究,治疗增益归因于模式模型的组成部分。实践证明,图式疗法对多种人格障碍的疗效明显优于传统疗法,不仅可以减轻症状,而且可以促进真正的康复。

5.2 其他障碍

近些年来,模式疗法对于抑郁症、进食障碍等也进行了初步的研究,显示良好的治疗前景。

Renner等[21,22]研究提供了证据,表明图式疗法是一种有效的治疗慢性抑郁症患者的方法,并在随后的研究中对慢性抑郁症图式治疗的机制进行了探讨,发现核心信念和抑郁症状会同时发生改变。Lim等[23]对图式模型对抑郁症的影响进行了回顾研究,结果支持了有害的童年经验是抑郁症的脆弱因素,验证了图式模型的假设。Curley等[24]对行为激活技术和图式技术治疗抑郁症患者进行了对比,虽然行为激活技术是抑郁症有效的一线治疗方法,但是图式技术比行为激活技术更加可靠。

Talbot等[25]的研究为进食障碍的模式模型提供了初步的经验支持。Pugh[26]提供了对实证文献的综述,探讨进食失调中的模式和模式过程。当前的证据支持以进食为重点的饮食模式概念化,并证实饮食失调的特征是明显的适应不良的进食模式。治疗结果还表明,图式的模式模型和相关技术是解决复杂饮食失调的有前途的干预措施。Simpson等[27]验证了进食障碍图式模式量表(schema mode inventory-eating disorder,SMI-ED)的因子结构,从SMI-ED的心理测量评估中发现,这是一个有用的工具,可以进一步帮助对该人群中模式模型的测量和概念化。Basile等[28]在超重和肥胖人群中也发现了独特的模式模型,建议对模式更深入理解有助于理解功能障碍的人格特征,从而促进肥胖症干预的长期疗效。

Basile等[29]实证研究验证了以前应用于强迫症的模式模型的发现。Sunde等[30]研究结果表明具有较高图式评分的强迫症患者,对于标准的认知行为疗法(cognitive-behavior therapy,CBT)或暴露与反应阻止(exposure response prevention,ERP)治疗反应较差,并且复发率较高。建议结合图式疗法对强迫症患者进行治疗。

6 结语

图式疗法是CBT的发展,旨在为严重和慢性精神障碍的患者提供全面的心理治疗,在这种综合性心理治疗方法中,认知、情感和行为干预以及与治疗关系的工作都相互联系。首先,模式模型是图式疗法的进一步发展,简化了复杂的概念,以简单明了的方式展示它们,能地图式地引导治疗方向,让治疗师和患者都容易理解。其次,模式模型的使用可以让治疗师在保持治疗联盟的同时更简单地共情面质,从而促进僵化、适应不良行为的转变。最后,模式模型让心理障碍正常化,每个人都有儿童模式、内在批评模式、应对模式和健康成人模式。

随着心理治疗第三波浪潮的到来,图式疗法在西方国家得到广泛的重视。而国内对此的研究还寥寥无几,希望随着研究的深入,图式疗法能在国内得到更多的推广和应用。

参考文献

[1] EDWARDS D,ARNTZ A.Schema Therapy in Historical Perspective[M]//VAN VREESWIJK M,BROERSEN J,NADORT M.The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy:Theory,research,and practice.Chichester:Wiley-Blackwell,2012.

[2] HAWKE L D,PROVENCHER M D.Schema theory and schema therapy in mood and anxiety disorders:A review[J].J Cogn Psychother,2011,25(4):257-276.

[3] LEE C W,TAYLOR G,DUNN J.Factor structures of the schema questionnaire in a large clinical sample[J].Cognit Ther Res,1999,23(4):441-451.

[4] BACH B,LOCKWOOD G,YOUNG J E.A new look at the schema therapy model:Organization and role of early maladaptive schemas[J].Cogn Behav Ther,2018,47(4):328-349.

[5] BALSAMO M,CARLUCCI L,SERGI M R,et al.The mediating role of early maladaptive schemas in the relation between co-rumination and depression in young adults[J].PLoS One,2015,10(10):e0140177.

[6] CARLUCCI L,D'AMBROSIO I,INNAMORATI M,et al.Co-rumination,anxiety,and maladaptive cognitive schemas:When friendship can hurt[J].Psychol Res Behav Manag,2018,11:133-144.

[7] SEMPRTEGUI G A,KARREMAN A,ARNTZ A,et al.Schema therapy for borderline personality disorder:A comprehensive review of its empirical foundations,effectiveness and implementation possibilities[J].Clin Psychol Rev,2013,33(3):426-447.

[8] YOUNG J E,KLOSKO J S,WEISHAAR M E.Schema therapy:Apractitioner's guide[M].New York:Guilford Press,2003:37-41.

[9] FARRELL J M,SHAW I A.Experiencing schema therapy from the inside out:A self-practice/self-reflection workbook for therapists[M].New York:The Guilford Press,2018:14.

[10] HAYES S C,STROSAHL K D,WILSON K G.Acceptance and commitment therapy:The process and practice of mindful change[M].2nd ed.New York:The Guilford Press,2012:3-99.

[11] DADOMO H,GRECUCCI A,GIARDINI I,et al.Schema therapy for emotional dysregulation:Theoretical implication and clinical applications[J].Front Psychol,2016,7:1987.

[12] JACOB G A,ARNTZ A.Schema therapy for personality disorders:A review[J].Int J Cogn Ther,2013,6(2):171-185.

[13] ROELOFS J,MURIS P,LOBBESTAEL J.Acting and Feeling Like a Vulnerable Child,an Internalized"Bad"Parent.Or a Healthy Person:The Assessment of Schema Modes in Non-Clinical Adolescents[J].J Pers Disord,2016,30(4):469-482.

[14] PHILLIPS K,BROCKMAN R,BAILEY P E,et al.Schema in older adults:Does the schema mode model apply?[J].Behav Cogn Psychother,2020,48(3):341-349.

[15] JACOBS I,LENZ L,WOLLNY A,et al.The Higher-Order Structure of Schema Modes[J].J Pers Disord,2018,32:401.

[16] BACH B,BERNSTEIN D P.Schema therapy conceptualization of personality functioning and traits in ICD-11and DSM-5[J].Curr Opin Psychiatry,2019,32(1):38-49.

[17] TAYLOR C D J,BEE P,HADDOCK G.Does schema therapy change schemas and symptoms?A systematic review across mental health disorders[J].Psychol Psychother,2017,90(3):456-479.

[18] PELED O,BAR-KALIFA E,RAFAEL E.Stability or instability in avoidant personality disorder:Mode fluctuations within schema therapy sessions[J].J Behav Ther Exp Psychiatry,2017,57:126-134.

[19] BACH B,FARRELL J M.Schemas and modes in borderline personality disorder:The mistrustful,shameful,angry,impulsive,and unhappy child[J].Psychiatry Res,2018,259:323-329.

[20] TAN Y M,LEE C W,AVERBECK L E,et al.Schema therapy for borderline personality disorder:A qualitative study of patients'perceptions[J].PLoS One,2018,13(11):e0206039.

[21] RENNER F,ARNTZ A,PEETERS F P,et al.Schema therapy for chronic depression:Results of a multiple single case series[J].J Behav Ther Exp Psychiatry,2016,51:66-73.

[22] RENNER F,DERUBEIS R,ARNTZ A,et al.Exploring mechanisms of change in schema therapy for chronic depression[J].J Behav Ther Exp Psychiatry,2018,58:97-105.

[23] LIM C R,BARLAS J.The effects of Toxic Early Childhood Experiences on Depression according to Young Schema Model:A Scoping Review[J].J Affect Disord,2019,246:1-13.

[24] CURLEY S,SMOUT M F,DENSON L A.Does Behavioural Activation Lack Credibility Among Those Who Need It Most?A Comparison of Responses to Rationales for Behavioural Activation and Schema Therapy[J].Behav Cogn Psychother,2019,47(4):493-498.

[25] TALBOT D,SMITH E,TOMKINS A,et al.Schema modes in eating disorders compared to a community sample[J].J Eat Disord,2015,3:41.

[26] PUGH M.A narrative review of schemas and schema therapy outcomes in the eating disorders[J].Clin Psychol Rev,2015,39:30-41.

[27] SIMPSON S G,PIETRABISSA G,ROSSI A,et al.Factorial Structure and Preliminary Validation of the Schema Mode Inventory for Eating Disorders:SMI-ED[J].Front Psychol,2018,9:600.

[28] BASILE B,TENORE K,MANCINI F.Early maladaptive schemas in overweight and obesity:A schema mode model[J].Heliyon,2019,5(9):e02361.

[29] BASILE B,TENORE K,LUPPINO O I,et al.Schema therapy mode model applied to OCD[J].Clin Neuropsychiatry,2017,14(6):407-414.

[30] SUNDE T,HUMMELEN B,HIMLE J A,et al.Early maladaptive schemas impact on long-term outcome in patients treated with group behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder[J].BMC Psychiatry,2019,19(1):318.

www.psychspace.com心理学空间网