父母关爱对农村留守儿童抑郁的影响机制:追踪研究 *

范兴华, 方晓义,, 黄月胜, 陈锋菊, 余思

心理学报, 2018, 50(9): 1029-1040

doi: 10.3724/SP.J.1041.2018.01029

摘要

为考察父母关爱对农村留守儿童抑郁的影响机制, 采用父母关爱问卷、自尊量表、神经质人格问卷、友谊质量问卷和抑郁量表对279名四年级和七年级农村儿童进行2.5年追踪调查。以前、后测间一直处于相同留守状态的207名儿童为分析对象, 结果显示:与非留守儿童相比, 前后测中单、双留守儿童报告的父母关爱均较少、抑郁均较高; 双留守儿童的后测抑郁显著高于前测; 控制性别对抑郁的作用后, 父母关爱对留守儿童抑郁有即时与延时负向预测效应; 即时预测中, 自尊、神经质起部分中介作用; 延时预测中, 后测自尊、神经质起部分中介作用; 增加控制后测父母关爱对后测抑郁、自尊、神经质的作用后, 前测父母关爱对后测抑郁的直接效应降低但仍接近显著, 同时对后测自尊、神经质的直接作用不显著; 上述两种控制条件下, 前测父母关爱与前测友谊质量交互项对后测自尊与神经质的预测作用均显著, 随着友谊质量的提高, 父母关爱对自尊、神经质的延时影响增大, 后测自尊与神经质的中介效应随之增强; 该调节效应仅发生在初中留守儿童中。

关键词: 留守儿童 ; 父母关爱 ; 抑郁 ; 自尊 ; 神经质人格 ; 友谊质量

1 问题提出

随着我国经济快速发展, 农村劳动力纷纷进城务工。基于经济原因, 许多农民工将未成年子女留在家乡, 由父母一方监护或祖辈、亲戚代管。这些未成年人被称为“农村留守儿童”, 简称留守儿童。据全国妇联课题组推算, 2010年全国留守儿童约为6102.55万, 且人数呈逐年增长之势。由于亲子分离常给未成年子女带来情绪问题, 因此, 留守儿童的心理健康状况引起了社会关注。

抑郁是儿童心理健康的重要指标, 是一种感到无力应对外界压力而产生的消极情绪。研究发现, 留守儿童的抑郁得分显著高于非留守儿童(侯珂, 刘艳, 屈智勇, 蒋索, 2014; Liu, Li, Chen, & Qu, 2015)。抑郁的素质压力理论(diathesis-stress theory) (Monroe & Simons, 1991)认为, 抑郁发生受到压力和素质的共同影响。其中, 压力泛指重大生活事件、生活中的不利变化等; 素质指易患抑郁的生理和心理特征。一方面, 压力激发了素质, 素质使得患病的潜在倾向变为现实, 即压力通过素质的中介影响抑郁发生; 另一方面, 素质调节着压力对抑郁的影响程度, 随着素质水平提高, 压力对抑郁的影响增大。而且, 压力会引发个体对支持资源的需求, 低社会支持将增加个体的抑郁易感性(Auerbach, Bigda-Peyton, Eberhart, Webb, & Ho, 2011), 积极的友谊关系则有助于个体的压力适应(Zhao, Liu, & Wang, 2015)。就留守儿童而言, 生活中面临的主要问题是缺少父母关爱, 许多儿童因此变得敏感和自卑, 不仅在意别人看法, 也对自己失去信心, 并伴随有委屈、无助、忧虑等抑郁体验; 为缓解关爱缺失带来的不利, 他们会找朋友玩耍、谈心等(周宗奎, 孙晓军, 刘亚, 周东明, 2005; 范兴华, 2012)。上述现象中, 父母关爱缺失(压力)与抑郁是否存在因果关系?若存在, 以敏感、自卑为主要特点的神经质人格、低自尊在此关系中是否扮演了素质的角色?所起作用是中介是调节抑或两者兼有?同时, 以谈心等活动为内容的同伴友谊能否有效缓解相应不利?素质压力理论为此探究提供了理论框架。

1.1 父母关爱缺失与留守儿童抑郁情绪

Hobfoll (2001)认为, 压力是个体与环境间的平衡状态被破坏后, 个体资源遭到损失或损失的威胁或不能获得充足资源产生的, 此处资源既包括物质资源也包括人际关系资源。父/母外出后, 亲子缺少直接互动, 留守儿童的父母关爱资源面临缺失。父母关爱(parental care)是父母教养行为的重要方面, 在西方指父母在心理和情感层面对孩子的关注和接纳(Lancaster, Rollinson, & Hill, 2007); 在我国可分为情感关爱与物质关爱, 其中, 前者与西方概念一致, 后者带有明显的中国色彩(王燕, 张雷, 2007)。留守情境下, 父/母给予孩子的物质关爱少, 但一般会通过电话等媒介与孩子交流, 关注和指导孩子成长。鉴此, 范兴华(2012)将“父母给予儿童帮助、指导、鼓励、肯定以及与孩子沟通交流等发生的情况”定义为父母关爱, 强调对孩子心理和情感层面的关注和接纳。研究发现, 与非留守儿童相比, 留守儿童感知到的父母关爱少(范兴华, 2012), 对家庭领域的需要更未得到满足、被父母所爱的需要更加强烈(常青, 夏绪仁, 2008)。按照Hobfoll (2001)的观点, 父母关爱资源被减损或需求未被满足, 将给儿童带来压力感。

研究发现, 父母教养方式中的情感温暖(Quach, Epstein, Riley, Falconier, & Fang, 2015)和父母支持(田录梅, 陈光辉, 王姝琼, 刘海娇, 张文新, 2012)对青少年抑郁有负向预测性, 童年期的父母关爱对成年期抑郁有显著预测作用(Lancaster et al., 2007)。说明, 父母关爱缺失是儿童青少年抑郁的风险因素, 对抑郁有即时和延时影响。这种建立在亲子直接互动基础上的关爱效应是否适用于与父母长期分离的留守儿童?我们认为, 尽管关爱形式发生了变化, 但本质并未改变。据此假设H1:父母关爱对留守儿童抑郁有即时与延时负向预测性。

1.2 自尊、神经质人格对父母关爱缺失与抑郁关系的中介与调节

自尊是个体对自我的情感性评价, 影响其对周围环境的应对:高自尊者倾向于对环境信息进行积极加工, 更多表现为乐观、自信和成功期望; 低自尊者对环境中的负性信息存在注意偏向, 更多体验到抑郁等消极情绪(Sowislo & Orth, 2013)。神经质是与负性情绪体验有关的人格因子, 表现为情绪稳定性的差异:高神经质者易情绪化, 自我图式较消极, 有保持负性信息的倾向, 遭受打击时容易产生沮丧等消极情绪; 低神经质者多表现为平静, 较少出现不良情绪反应。Roberts和Kendler (1999)发现, 自尊和神经质一起对抑郁进行预测时, 主效应均显著, 表明两者是结构上既关联又独立的抑郁素质。不仅如此, 它们亦可作为社会性发展结果的指标。自尊反映了个体对自我的理解, 是一个波动的动态结构, 容易受到各种内外压力的影响(Ramsawh, Ancoli-Israel, Sullivan, Hitchcock, & Stein, 2011)。神经质是人格的核心成分之一, 出现在童年晚期, 随年龄增长稳定性增加, 成熟于成年期; 在此期间, 童年逆境、慢性生活压力对其发展有消极影响(Ramsawh et al., 2011; Uliaszek et al., 2010)。研究显示, 自尊部分中介了父母关爱对大学生幸福感(曾晓强, 2010)和童年期父母关爱对老年期压力反应(Engert et al., 2010) 的影响; 神经质部分中介了慢性生活压力对青少年抑郁(Uliaszek et al., 2010)和童年逆境对大学生睡眠质量 (Ramsawh et al., 2011)的影响。总之, 压力通过自尊与神经质的即时与延时中介对健康产生影响。

低自尊或高神经质者的抑郁易感性较高, 可能导致压力对抑郁的影响加重。自尊的缓冲假说认为(Orth, Robins, & Meier, 2009), 压力情境下, 低自尊者因缺少足够的应对资源而容易遭受抑郁, 高自尊者因拥有较多的应对资源能有效缓解压力带来的不利。阳性乘法模型(the positive multiplicative model)指出, 神经质与逆境对疾病风险存在交互影响, 神经质水平越高, 逆境对疾病风险的影响越大(Kendler, Kuhn, & Prescott, 2004)。研究发现, 自尊能缓解总的生活压力对大学生抑郁(Eisenbarth, 2012)、低水平亲子关系对青少年抑郁(党清秀, 李英, 张宝山, 2016)的影响, 但不能减弱压力事件数目(Orth et al., 2009)、不同领域的生活压力(Moksnes, Eilertsen, & Lazarewicz, 2016)对青少年抑郁的消极效应; 神经质会加重累积压力对普通成人抑郁症(Vinkers et al., 2014)和慢性压力对病人抑郁症初始水平及其变化(Brown & Rosellini, 2011)的不利影响, 但不能调节生活压力事件对青少年抑郁的作用(Yang, Chiu, Soong, & Chen, 2008)。这说明, 低自尊和高神经质只会加重某些特定压力对抑郁的 影响。

日常生活中, 留守儿童需面对父母关爱缺失压力; 同时, 与非留守儿童相比, 其自尊较低, 神经质与抑郁水平均较高(Liu et al., 2015; 兰燕灵等, 2009)。这是因为父母关爱缺失抑制了自尊与神经质人格的发展从而导致抑郁上升?抑或因为自尊降低与神经质提高, 引发儿童对消极信息的注意偏向增加, 进而加重了父母关爱缺失对抑郁的影响?基于前述论证, 我们推断, 这两种影响途径可能同时存在。故假设如下:

H2:在父母关爱对留守儿童抑郁的即时预测中, 自尊与神经质既起中介作用又起调节作用。调节作用中, 自尊有加强效应, 神经质有减弱效应。

H3:在父母关爱对留守儿童抑郁的延时预测中, 后测自尊与神经质既有中介效应又有调节效应。

1.3 友谊质量对父母关爱缺失与抑郁、自尊、神经质关系的调节

作为重要的支持资源, 同伴友谊可使儿童学会情绪表达与调节、获得情感支持和体验到安全感与信心(Wen & Lin, 2012), 也具有潜在治疗功能, 能帮助逆境中的儿童健康成长(Zhao et al., 2015)。研究发现, 同伴关系越好, 亲子疏离感对青少年抑郁(Jager, Yuen, Putnick, Hendricks, & Bornstein, 2015)和父亲过分干涉对犯罪青少年神经质人格(彭运石, 王玉龙, 龚玲, 彭磊, 2013)的影响越小; 同伴接纳度越高, 低父子依恋对儿童自尊的影响越弱(Pinto, Veríssimo, Gatinho, Santos, & Vaughn, 2015)。可见, 同伴关系能调节亲子关系变量对儿童抑郁、自尊、神经质人格的影响。父母关爱隶属于亲子关系, 同伴友谊是同伴关系的重要组成部分。由于亲子长期分离, 留守儿童将会更多地与同伴交往, 友谊对亲子关系与人格发展关系的影响可能更大。据此假设H4:友谊质量能增强父母关爱对留守儿童抑郁、自尊、神经质人格的即时影响。

其次, 积极的同伴交往经验能培养儿童的角色采择技能, 有助于儿童理解他人的思想与情感; 童年期的父母关爱对成年期抑郁(Lancaster et al., 2007)、自尊(Engert et al., 2010)、神经质人格(Reti et al., 2002)均有延时预测效应。由此推断, 同伴友谊能帮助儿童更好地理解父/母外出打工的动机, 进而缓解父母关爱缺失对人格发展的长期影响, 故假设H5:友谊质量能加强父母关爱对留守儿童自尊、神经质人格、抑郁的延时影响。

再者, 随着年龄增长, 儿童对友谊质量的认识由对友谊外在行为特征的认识逐步深化为对内在的、情感性特征的认识, 转折的关键年龄为10~15岁。Sullivan指出, 友谊(尤其是青春期之前建立的)能帮助青少年消除童年期的不良亲子交往经历给发展带来的不利。这意味着, 初中儿童对友谊质量的认识比小学儿童更深刻, 有助于他们消解父母关爱缺失压力对成长的负面影响。据此假设H6:友谊质量的调节效应仅发生在初中留守儿童中。

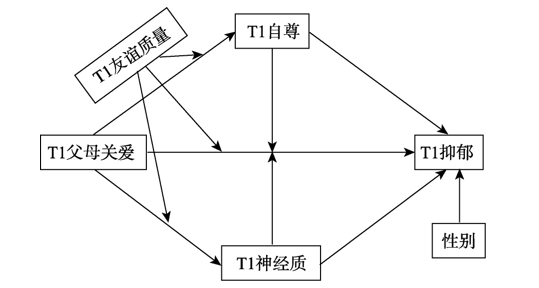

进入青春期后, 女性的抑郁水平显著高于男性(Moksnes et al., 2016), 故分析时控制性别对抑郁的影响。综合各假设, 将其整合为图1即时预测模型(M1)和图2延时预测模型(M2)。由于父母对青少年早期子女的教养方式有较高稳定性(Moilanen, Rasmussen, & Padilla-Walker, 2015), 故M2在控制性别作用后增加控制T2父母关爱的作用, 以考察两种控制条件下T1父母关爱对T2抑郁的影响机制及其变化。对M1与M2检验时, 若T1友谊质量的调节效应显著, 则再考察它是否受学段调节。

图1 父母关爱对留守儿童抑郁的即时影响模型(M1)

图2 父母关爱对留守儿童抑郁的延时影响模型(M2)

2 研究方法

2.1 被试

根据父母外出情况, 可将留守儿童分为父亲外出、双亲外出和母亲外出三类儿童, 其中前两类占绝大多数, 且两者的抑郁得分差异是否显著尚无定论(侯珂等, 2014; Zhao et al., 2015)。借鉴以往研究范式, 以非留守儿童为对照组, 以父亲外出儿童、双亲外出儿童为实验组开展追踪研究。2009年10月, 从湖南省湘乡市2个乡镇选取3所初中与3所小学作为取样学校, 以班为单位对四年级、七年级学生进行前测(T1), 获得来自完整家庭的父亲外出且由母亲监护的儿童(简称单留守)116名、双亲外出且由祖辈监护的儿童(简称双留守)84名和父母从未外出且由父母监护的儿童(简称非留守)79名, 共279名。2012年5月进行追踪调查(T2), 获得有效被试264名, 其中57名被试监护类型和/或留守类型在追踪期间发生了改变而不参与分析。以前后测中一直处于相同留守状态的207名儿童为分析对象, 其中双留守72人、单留守79人、非留守56人; 男生110名, 女生97名; 四年级85人, 七年级122人。前测时被试年龄在8~14岁之间, 平均10.90 ± 1.58岁。

2.2 研究工具

父母关爱问卷 由范兴华、方晓义和陈锋菊(2011)根据Takahashi和Sakamoto编制的情感关系量表(ARS)修订而成, 共8题, 要求被试报告最近一年内父母给予其帮助、鼓励、指导等情况发生的频率, 5点计分, 1为很少, 5为非常多。计算项目均分, 得分越高代表感知到的父母关爱越多。前后测中问卷Cronbach α系数为0.86、0.89。

自尊量表 采用Rosenberg量表中文版(汪向东, 王希林, 马弘, 1999)。共10题, 4点计分, 从1“非常符合”到4“很不符合”。将肯定表述题答案反向计分后求各题均分, 分数越高代表自尊越高。前后测中问卷Cronbach α系数为0.79、0.83。

神经质人格问卷 选自邹泓(2003)修订的青少年人格五因素问卷, 含9题, 5点计分, 1为“完全不像我”, 5为“非常像我”。计算项目均分, 得分越高代表情绪稳定性越差。前后测中问卷Cronbach α系数为0.73、0.81。

友谊质量量表 选自Gauze, Bukowski, Aquan- Assee和Sippola (1996)修订的青少年友谊质量量表(FQS), 共19题, 要求被试从伙伴关系、帮助与支持、安全性和亲密性四方面评价与最要好同性朋友的关系质量。5点计分, 1为“完全不符合”, 5为“完全符合”。计算项目均分, 得分越高代表友谊质量越好。前后测中问卷Cronbach α系数为0.82、0.79。

抑郁量表 选自Radloff编制的CES-D中文版(汪向东等, 1999)。要求被试回答过去一周内症状出现的频度。4点评分, 1为“偶尔或无”, 4为“大部分时间或持续”, 共20题。肯定表述题计分经反向转换后, 计算项目均分, 分数越高代表抑郁心情越严重。前后测中问卷Cronbach α系数为0.83、0.89。

2.3 数据收集过程

以班为单位施测。前测和后测中, 各校施测时间间隔均控制在1周内。施测时, 主试将题目逐个读给小学生听, 以助其理解后作答; 初中生被试在主试讲解指导语后独立作答。作答结束后, 主试检查问卷, 发现有漏答或乱答现象, 及时请被试补答或纠正或作废卷处理。

2.4 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法对M1和M2模型包含的研究变量分别进行验证性因素分析。结果显示, M1 (χ2/df = 4.04, NFI = 0.85, IFI = 0.82, RMSEA = 0.142)和M2 (χ2/df = 4.54, NFI = 0.85, IFI = 0.77, RMSEA = 0.154)的单因子结构模型的整体拟合情况均较差。说明数据不存在明显的共同方法偏差问题。

2.5 数据处理

采用SPSS 16.0与AMOS 22.0进行数据分析, 含初步分析与模型检验。初步分析包括MANOVA方差分析、重复测量方差分析和Pearson相关分析。模型检验含即时预测模型(M1)与延时预测模型(M2)检验, 且均分两步:(1)检验自尊与神经质在关爱→抑郁间的中介作用以及友谊质量对父母关爱→抑郁/自尊/神经质路径的调节作用; (2)检验自尊、神经质对关爱→抑郁路径的调节作用。其中, M2检验又分为仅控制性别作用和同时控制性别与T2父母关爱的作用两种情况。

3 结果与分析

3.1 初步分析

3.1.1 三类儿童的变量得分比较及其发展趋势

首先, 以儿童类型为分组变量, 分别以T1变量、T2变量为结果变量进行MANOVA分析。结果显示, 儿童类型的主效应在T1变量(Wilks, l = 0.85, F = 3.27, p < 0.001, η2 = 0.076)、T2变量(Wilks, l = 0.83, F = 3.95, p < 0.001, η2 = 0.090)中显著。进一步分析发现, 儿童类型在T1/T2父母关爱、T1/T2抑郁上的得分差异显著(见表1), 单、双留守的T1/T2父母关爱显著低于非留守(ps < 0.01), T1/T2抑郁显著高于非留守(ps < 0.05)。其次, 以儿童类型为被试间变量, 以测量时间为被试内变量, 进行3×2的重复测量方差分析。结果表明, 仅抑郁的测量时间的主效应显著(F(1, 204) = 9.68, p < 0.01, η2 = 0.045), 双留守的T2抑郁显著高于T1抑郁(p < 0.01); 所有变量的测量时间与儿童类型的交互效应均不显著。

表1 三类儿童在变量上的得分(M ± SD)

| 变量 | T1 | F(2, 204) | T2 | F(2, 204) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 双留守 (n= 72) | 单留守 (n= 79) | 非留守 (n= 56) | 双留守 (n= 72) | 单留守 (n= 79) | 非留守 (n= 56) | |||

| 父母关爱 | 3.22 ± 0.84 | 3.41 ± 0.85 | 3.89 ± 0.69 | 11.25*** | 3.18 ± 0.96 | 3.36 ± 0.86 | 3.76 ± 0.84 | 6.85*** |

| 自尊 | 2.81 ± 0.43 | 2.83 ± 0.47 | 2.93 ± 0.49 | 1.14 | 2.77 ± 0.41 | 2.81 ± 0.42 | 2.91 ± 0.44 | 1.66 |

| 神经质 | 2.98 ± 0.68 | 2.79 ± 0.82 | 2.76 ± 0.65 | 1.88 | 3.01 ± 0.66 | 2.83 ± 0.73 | 2.78 ± 0.72 | 2.02 |

| 友谊质量 | 3.77 ± 0.78 | 3.71 ± 0.78 | 3.76 ± 0.71 | 0.13 | 3.80 ± 0.62 | 3.88 ± 0.66 | 3.69 ± 0.84 | 1.24 |

| 抑郁 | 1.98 ± 0.46 | 1.92 ± 0.42 | 1.72 ± 0.32 | 7.10*** | 2.15 ± 0.45 | 2.01 ± 0.48 | 1.76 ± 0.44 | 11.69*** |

3.1.2 留守儿童研究变量的相关分析

非留守儿童作为对照组, 不再参与后续分析。对单留守、双留守、四年级、七年级儿童研究变量的相关分别进行分析。Z检验显示, 单留守与双留守、四年级与七年级在变量的即时相关和延时相关系数上的差异均不显著。因此, 将不同留守类型、学段的留守儿童数据合在一起分析。Pearson相关分析发现, 从同时性角度看, T1前测/T2后测中, 父母关爱与友谊质量(r = 0.23/0.25)、自尊(r = 0.38/0.34)、神经质(r = -0.37/-0.34)、抑郁(r = -0.42/-0.58), 自尊与神经质(r = -0.24/-0.32)、抑郁(r = -0.29/-0.47)以及神经质与抑郁(r = 0.33/0.37)的相关均显著(ps < 0.01); 友谊质量与自尊(r = 0.21/0.18)、神经质(r = -0.24/-0.32)、抑郁(r = -0.37/-0.31)的相关亦显著(ps < 0.05)。从延时性角度看, T1父母关爱与T2父母关爱(r = 0.61), T1父母关爱/T1友谊质量与T2自尊(r = 0.29/0.25)、T2神经质(r = -0.28/-0.18)、T2抑郁(r = -0.45/-0.26)的相关显著(ps < 0.05)。此外, T1/T2抑郁与性别(男 = 0, 女 = 1)的相关显著(r = 0.26/0.18, ps < 0.05), 与留守时间、学段(小学 = 0, 初中 = 1)的相关不显著, 故模型检验中仅控制性别的作用。

3.2 模型检验

3.2.1 即时预测模型M1的检验

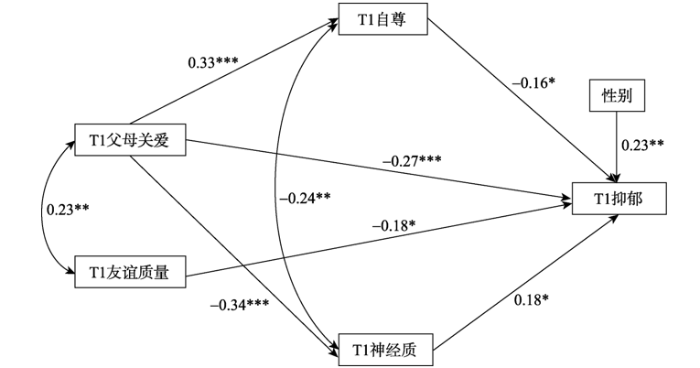

首先, 对自尊与神经质的中介作用以及友谊质量的调节作用进行检验。模型整体拟合指数较差(χ2/df = 5.74, NFI = 0.81, CFI = 0.83, RMSEA = 0.178)。删除不显著路径(T1父母关爱×T1友谊质量→T1抑郁/自尊/神经质, T1友谊质量→T1自尊/神经质), 模型整体拟合指数良好(χ2/df = 1.47, NFI = 0.95, CFI = 0.98, RMSEA = 0.056); 同时, T1父母关爱→T1抑郁/自尊/神经质以及T1自尊→T1抑郁、T1神经质→T1抑郁的路径均显著(见图3)。从预测效应看, T1父母关爱对T1抑郁的总效应为-0.38, 其中直接效应-0.27, 占总效应的71%; 间接效应-0.11, 由T1自尊(-0.16×0.33 = -0.05)和T1神经质(-0.34×0.18 = -0.06)的中介效应构成, 占总效应的29%。Bootstrap检验发现, T1自尊、T1神经质的中介效应95%CI为(-0.10, -0.001)、(-0.12, -0.002), 均未包括0, 中介效应显著。说明父母关爱部分通过提升儿童自尊与情绪稳定性来减少抑郁发生。

图3 父母关爱对留守儿童抑郁的即时影响模型(图中数字为标准化路径系数, 下同)

其次, 对自尊与神经质对父母关爱→抑郁路径的调节作用进行检验。模型整体拟合指数较差(χ2/df = 7.10, NFI = 0.46, CFI = 0.48, RMSEA = 0.202), 且T1父母关爱×T1自尊(β = -0.07, p > 0.05)、T1父母关爱×T1神经质(β = 0.03, p > 0.05)→T1抑郁的路径均不显著, 表明调节效应不存在。

3.2.2 延时预测模型M2的检验

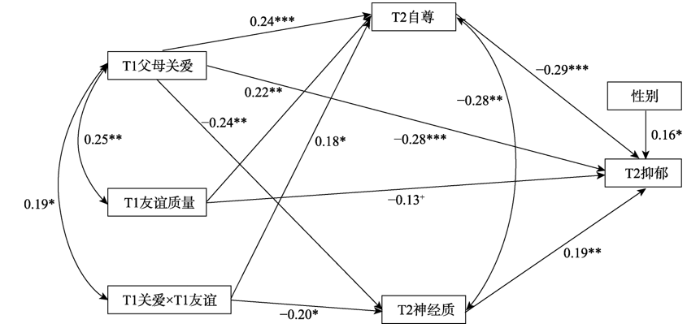

首先, 考察在控制性别作用后T2自尊/神经质的延时中介以及T1友谊质量对T1父母关爱→T2抑郁/自尊/神经质路径的调节。模型整体拟合情况较差(χ2/df = 3.94, NFI = 0.78, CFI = 0.81, RMSEA = 0.140), T1关爱×T1友谊→T2抑郁以及T1友谊质量→T2神经质的路径不显著。删除不显著路径, 模型整体拟合情况良好(χ2/df = 1.46, NFI = 0.93, CFI = 0.97, RMSEA = 0.055)。图4显示, T1父母关爱对T2抑郁总效应为-0.40, 其中直接效应-0.28, 占总效应70%; 间接效应-0.12, 占总效应30%, 由T2自尊(0.24×-0.29 = -0.07)和T2神经质(-0.24× 0.19 = -0.05)的中介效应组成, 对应95%CI为(-0.13, -0.01)/(-0.09, -0.01), 均未包括0, 故中介效应均显著。说明, 前测父母关爱部分通过后测自尊、神经质人格的作用进而影响后测抑郁。

图4还显示, T1关爱×T1友谊→T2自尊/神经质的路径均显著。采用SEM考察T1友谊质量低(Z ≦ -1 SD)、中(-1 SD < Z < 1 SD)、高(Z ≧ 1 SD)三种水平下, T2自尊/神经质对T1父母关爱与T2抑郁关系的中介情况。在低分组, T1父母关爱→T2自尊/神经质以及T2自尊/神经质→T2抑郁均不显著, 说明中介效应不存在。在中间组, T1父母关爱→T2抑郁显著(β = -0.28, p < 0.01); 同时, T1父母关爱→T2自尊(β = 0.31, p < 0.01)/神经质 (β = -0.38, p < 0.001)以及T2自尊(β = -0.28, p < 0.01)/神经质(β = 0.21, p < 0.05)→T2抑郁均显著, 两者中介效应为-0.09/-0.08, 对应95%CI为(-0.16, -0.02)/(-0.15, -0.01), 均未包括0, 故部分中介作用均显著。在高分组, T1父母关爱→T2抑郁不显著(β = -0.20, p > 0.05), 但T1父母关爱→T2自尊(β = 0.60, p < 0.001)/神经质(β = -0.44, p < 0.001)以及T2自尊(β = -0.45, p < 0.001)/神经质(β = 0.36, p < 0.01)→T2抑郁的路径均显著, 两者中介效应为-0.27/-0.16, 其95%CI为(-0.34, -0.20)/(-0.21, -0.11), 均未包括0, 中介效应均显著, 两者在T1关爱与T2抑郁间起完全中介作用。综上, 随着友谊质量的提高, 父母关爱对自尊/神经质的延时影响增大, 自尊/神经质的延时中介效应随之增强。

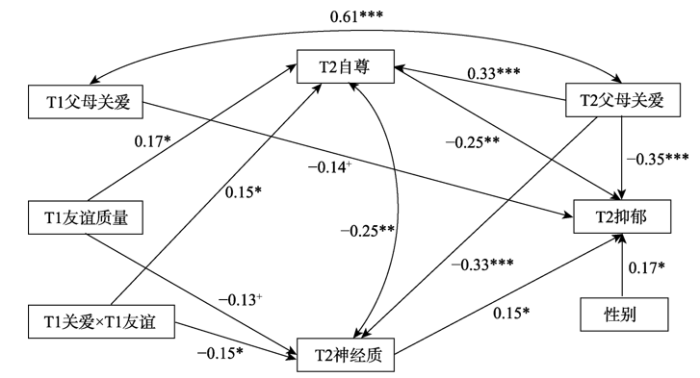

其次, 在图4初始模型基础上增加控制T2父母关爱的作用。模型整体拟合指数较差(χ2/df = 8.26, NFI = 0.59, CFI = 0.60, RMSEA = 0.220), T1友谊质量→T2抑郁、T1关爱×T1友谊→T2抑郁的作用不显著, 故删除其路径; 同时, T1父母关爱→T2自尊(β = 0.04, p > 0.05)/神经质(β = -0.09, p > 0.05)的预测不显著, 但T2自尊(β = -0.26, p < 0.001)/神经质(β = 0.15, p < 0.05)→T2抑郁的作用显著, T2自尊/神经质的中介效应为-0.01/-0.01, 其95%CI (-0.04, 0.02)/(-0.04, 0.01)均包含0, 中介效应不显著, 故删除T1父母关爱→T2自尊/神经质的路径。在此基础上, 增加T1/T2父母关爱以及T2自尊与神经质的残差相关, 模型整体拟合指数可以接受(χ2/df = 1.90, NFI = 0.90, CFI = 0.95, RMSEA = 0.077)。图5显示, T1父母关爱→T2抑郁的直接效应(β = -0.14)接近显著, 小于仅控制性别时的效应(β = -0.28); T2自尊/神经质对关爱→抑郁的直接中介作用消失; T1关爱×T1友谊→T2自尊/神经质均显著, 且与仅控制性别时的预测力相近、预测性质不变。

图5 控制性别与T2父母关爱作用后, T1父母关爱对留守儿童T2抑郁的延时影响模型

再者, 考察友谊质量调节效应是否受学段调节。对小学留守儿童而言, 图4 (χ2/df = 2.42, NFI = 0.70, CFI = 0.76, RMSEA = 0.160)、图5 (χ2/df = 1.97, NFI = 0.72, CFI = 0.82, RMSEA = 0.133)模型的拟合指数均较差, 同时T1关爱×T1友谊→T2自尊/神经质的作用均不显著。对初中留守儿童而言, 图4 (χ2/df = 1.46, NFI = 0.91, CFI = 0.97, RMSEA = 0.070)、图5 (χ2/df = 1.57, NFI = 0.90, CFI = 0.96, RMSEA = 0.075)模型的拟合指数均可接受, 且T1关爱×T1友谊→T2自尊(β = 0.23/0.20)/神经质(β = -0.23/-0.30)的作用均显著(ps < 0.05)。说明, 两种控制条件下友谊质量的调节效应均显著, 且与总样本中调节作用的实质一致。

图4 控制性别作用后, 父母关爱对留守儿童抑郁的延时影响模型

最后, 对M2中T2自尊/神经质对T1父母关爱→T2抑郁路径的调节作用进行检验。仅控制性别作用(χ2/df = 5.16, NFI = 0.49, CFI = 0.52, RMSEA = 0.166)和同时控制性别与T2父母关爱作用(χ2/df = 7.67, NFI = 0.37, CFI = 0.38, RMSEA = 0.211)两种条件下, 模型整体拟合情况均较差, 且T1关爱×T2自尊/神经质→T2抑郁的路径均不显著, 说明调节作用不存在。

综上, H1假设、H2与H3中的中介作用假设、H5的部分假设以及H6被证实; H2与H3中的调节作用假设、H4以及 H5的部分假设未获支持。

4 讨论

本文借助抑郁的素质压力理论框架, 以留守儿童为被试, 以父母关爱缺失为压力, 以低自尊、神经质人格和低友谊质量为素质, 考察了它们对抑郁的交互影响。

4.1 留守现象对儿童心理适应有不利影响

赵景欣、刘霞和张文新(2013)认为, 在没有根据实验研究程序严格选择实验组(留守儿童)和对照组的情况下, 难以判断父母外出与儿童心理问题间的因果关系。本研究虽未采用随机化程序选择被试, 但通过追踪设计选取了2.5年内一直处于相同留守状态的单、双留守为实验组以及非留守为对照组, 控制了性别、留守时间、家庭结构、曾留守经历、实际监护人变更的影响, 为较准确地判断留守现象对儿童发展的影响奠定了基础。

与非留守相比, 单、双留守前后测中报告的父母关爱均较少、抑郁均较高, 表明留守儿童的抑郁情绪相对严重, 且缺少父母关爱是其重要诱因。这与“压力是抑郁诱因”的素质压力理论观点一致。究其原因, 缺少父母关爱会导致儿童对亲情、陪伴、支持的需要得不到满足, 并引发周围人的歧视与欺负, 使之出现抑郁的可能性增大。研究还发现, 单、双留守在变量的即时和延时相关系数上的差异均不显著, 表明研究变量对两类儿童抑郁的影响模式趋于一致; 但双留守后测抑郁高于前测, 说明除父母关爱等变量外, 还有其它压力与素质助推了抑郁的不利发展。例如, 与单留守相比, 双留守报告的同伴欺负更多(傅王倩, 张磊, 王达, 2016)、家庭气氛更冷清、监护人的学习管理能力更差(范兴华, 简晶萍, 陈锋菊, 于梦娇, 周妍, 谌俏, 2018)、对留守烦恼的消极评价更高(赵景欣, 申继亮, 2011), 且上述变量对抑郁均有正向预测性。这些风险因素与父母关爱缺失以及青春期身心适应问题汇聚在一起, 容易使双留守感到无力应对, 从而导致抑郁增加。

4.2 父母关爱对留守儿童抑郁的影响

控制性别作用后, 留守儿童感知到的父母关爱越少, 体验到的即时与延时抑郁越多。父母是个体成长过程中的重要他人, 对儿童青少年社会性情绪发展的作用主要体现为提供情感支持和工具性支持并与之建立起心理联结; 从病理学看, 缺乏父母支持是青少年抑郁发生的高风险因素(田录梅等, 2012)。由于亲子长期分离, 留守儿童得到的父/母情感支持与工具性支持较少, 面对压力时容易产生抑郁情绪; 而且, “血浓于水”的亲情关爱有不可替代性, 因此父母关爱缺失对抑郁亦有延时效应。这提示, 要减少留守现象对儿童成长的影响, 父母的参与必不可少。

同时控制性别与后测父母关爱的作用后, 前测父母关爱对后测抑郁仍有直接效应, 但明显小于仅控制性别时的作用。结合图5中T1/T2关爱呈高相关以及T2关爱→T2抑郁/自尊/神经质的路径均显著可知, T1关爱通过T2关爱的部分中介或直接对T2抑郁或再经T2自尊/神经质后对T2抑郁产生影响, 此时T2关爱的中介效应占总效应的65%{[-0.40- (-0.14)]/-0.40 = 65%}。这提示, 尽管父母关爱缺失对儿童抑郁有长期不利, 但该影响并非完全不能逆转, 外出父母若能把握当下, 给予孩子适度关爱, 亦能在较大程度上消除前期关爱缺失对儿童当下抑郁的不利影响, 起到“亡羊补牢, 未为晚也”之效。

4.3 自尊、神经质在父母关爱与抑郁关系中的中介与调节

控制性别作用后, 自尊与神经质在父母关爱对抑郁的即时预测中起部分中介作用, 后测自尊与神经质在延时预测中起部分中介作用; 增加控制后测父母关爱的作用后, 后测自尊与神经质的直接中介效应消失, 转而通过间接的链式中介(T1父母关爱→T2父母关爱→T2自尊/神经质→T2抑郁)发挥作用。说明, 父母关爱对抑郁的抑制作用可部分通过提升即时或延时的自尊和情绪稳定性来实现。父母关爱象征着父母在情感层面对孩子的接纳和认同, 有助于孩子形成积极的自我认知和保持良好的情绪状态, 进而减少抑郁发生。就留守儿童而言, 亲子长期缺乏直接互动, 加之父母文化程度较低, 难以理解亲子沟通的重要性也不懂得沟通技巧, 使得他们有被抛弃感; 同时, 由于缺乏父/母保护, 生活中容易遭受外界歧视。被抛弃感和被歧视感的存在, 会引发儿童对自我与世界公正信念的质疑, 致其自尊降低、情绪状态变差。在素质压力理论看来, 对自我、世界的消极认知是引发个体抑郁的重要直接原因。从信息加工的角度来看, 低自尊者对负性信息存在注意偏向, 高神经质者对外界刺激反应过于强烈, 压力情境下均易产生沮丧等消极情绪, 从而增加了抑郁发生的风险。

两种控制条件下, 自尊、神经质对父母关爱与抑郁关系的即时和延时调节作用均不显著, 自尊缓冲假说和阳性乘法模型均未获支持。这与Orth等(2009)和Moksnes等(2016)的结果一致, 但与Eisenbarth (2012)和党清秀等(2016)的结果相左。已有结果明显不一致, 可能与各研究关注压力的不同层面有关。研究显示, 自尊能缓冲同伴压力对抑郁的作用(Moksnes, Moljord, Espnes, & Byrne, 2010), 却不能调节家庭生活压力(Moksnes et al., 2010)和相依性压力事件(dependent events, 指事件发生可受个体控制或影响) (Orth et al., 2009)对青少年抑郁的影响; 神经质对压力与抑郁关系的调节取决于压力对个体的影响, 不严重的压力事件对抑郁的消极效应与神经质水平无关(Yang et al., 2008)。由此看来, 自尊不能缓冲家庭生活压力和相依性压力对抑郁的效应, 神经质不会加重一般生活压力对抑郁的影响。

父母关爱缺失源于家庭教养, 儿童对其感受既不十分强烈(见表1), 也非完全不可改变。外出父母与留守子女通常会定期沟通, 必要时儿童可主动与外出父母取得联系。不仅如此, 稍长的儿童能认识到父母外出务工对增强家庭教育投资能力和改善家人生活具有的积极意义, 有助于他们更好地诠释父母关爱的内涵。总之, 父母关爱缺失这种来自家庭内部的生活压力, 因其影响程度一般且具有相依性特点, 可能导致它与自尊、神经质的交互作用不显著。

4.4 友谊质量对父母关爱与自尊、神经质、抑郁关系的调节作用

友谊质量对父母关爱→自尊/神经质/抑郁的即时路径和对父母关爱→抑郁的延时路径的调节作用均不显著。亲子关系与友谊关系是儿童青少年的两种主要亲密关系, 对其适应均有促进作用; 但与友谊支持相比, 父母支持是早期青少年情绪问题的最好预测指标(Helsen, Vollebergh, & Meeus, 2000)。而且, 在大多数留守儿童看来, 他人不可能提供太多有价值的帮助, 因为父母是不可替代的(周宗奎等, 2005)。这一认知图式影响了他们对各类社会支持的接纳, 故调节效应不显著。但T1关爱×T1友谊→T2自尊/神经质的路径均显著, 随着友谊质量提高, 父母关爱对自尊/神经质的延时影响增大。社会支持理论(social provisional theory)指出, 父母和同伴是影响儿童青少年发展的两种重要支持来源, 当一种关系质量较差时, 另一种关系会变得更为重要(Furman & Buhrmester, 1985)。尽管父母不可替代, 但随着留守时间的延长, 儿童慢慢适应了缺少父母关爱的生活, 他们常通过友伴活动来转移注意力和消解烦恼(范兴华, 2012)。而且, 友谊质量与移情能力(Chow, Ruhl, & Buhrmester, 2013)、人际感恩水平(Cohen, 2012)呈显著正相关。这意味着, 友谊质量较高的留守儿童, 对父母关爱的感知能力与感恩水平均较高, 有助于他们形成积极的自我心理表征。从长远观点看, 这将促进自尊和情绪稳定性的发展。因此, 友谊质量能增强父母关爱对自尊与神经质人格的延时影响。此外, 该效应仅发生在初中儿童中。究其原因, 可能与儿童的思维发展趋势有关。初中儿童的抽象性逻辑思维较小学儿童更为成熟, 能更加全面客观地认识父母关爱的本质。从小学到初中, 留守儿童中“认为父母外出主要是为了持家和供自己成长”的人数比例随年级升高而增加(周宗奎等, 2005)。

4.5 研究的意义、局限性及启示

本研究采用追踪设计考察了父母关爱对留守儿童抑郁的影响机制, 检验了素质压力理论的观点, 丰富了处境不利儿童之研究成果; 同时为干预留守儿童抑郁提供了视角。首先, 增加儿童对父母关爱的感知。外出父母可利用电话、网络等媒介实现亲子沟通, 为满足儿童的关爱需求提供心理上的可及性, 有助于降低其抑郁; 其次, 提升儿童自尊和情绪稳定性, 可部分抵消父母关爱缺失对抑郁的影响, 进而降低抑郁风险; 再次, 帮助儿童建立起良好的友谊关系, 既可直接消解其抑郁情绪, 也可间接助推自尊与神经质人格的延时中介能力。

研究亦存在明显局限。一是留守儿童被试共151人, 被试量较少。按照Bentle的观点, 样本量至少要有待估计参数数目的5倍以上。图5初始模型最为复杂, 待估计参数17个, 需要85名以上被试, 超过四年级样本量。因此, 扩大样本量能提高结果的信效度。二是一些重要因素未被纳入。研究显示, 亲子分离时年龄越小, 儿童的抑郁水平越高(Liu, Li, & Ge, 2009); 6岁前与父母分离的儿童, 留守时间对抑郁无明显影响; 6岁后分离的儿童, 留守时间越长, 抑郁水平越高(Ling, Fu, & Zhang, 2015); 亲子沟通越频繁、话题越多, 儿童的抑郁风险越低(Wang et al., 2015)。后续研究若能控制分离年龄的主效应、分离年龄与留守时间的交互效应以及亲子沟通的作用, 亦可提高研究的内部效度。

研究为后续探究提供了启示。目前, 尚未发现某种素质能完全解释抑郁的发生。自尊与神经质的即时中介效应、延时中介效应分别占总效应的29%与30%, 提示在父母关爱与留守儿童抑郁关系中, 有其他中介变量存在, 需进一步探讨。

参考文献